Von der Oper zur Operette bis zum Musical

(Enrico Trummer)

Seit über 400 Jahren erfreut die OPER mit ihren jüngeren Schwestern OPERETTE und MUSICAL ein weltweites Publikum. Ursprünglich als „Dramma per Musica“ in Ober-Italien (Florenz, Mantua) entwickelt, ging es darum, menschliche Gefühle – damals „Affekte“ genannt – wie Liebe, Eifersucht, Trauer, Zorn etc. mit Musik zum Ausdruck zu bringen. Vorbild war damals am Ende der Renaissance-Epoche das antike Drama. Neben den affektreichen Arien der einzelnen Protagonisten kam auch den Chören als Teil der Handlung von Anfang an eine wichtige Rolle zu.

Nach langen Jahren der italienischen Dominanz in der europäischen Operngeschichte setzten zunehmend auch „nicht-italienische“ Komponisten neue Akzente in der Entwicklung dieser so beliebten Gattung: Beispiele finden sich u.a. bei Mozart, Weber oder Wagner.

Wolfgang Amadeus Mozart – O Isis und Osiris (1791, Theater i. Freihaus a. d. Wieden, Wien)

In seiner Oper Zauberflöte thematisiert Mozart – neben einer ebenso bunten wie widersprüchlichen Handlung – den „neuen Geist der Aufklärung“ vor dem Hintergrund des nicht mehr zeitgemäßen „Absolutismus“, der vom Adel verkörpert wird. Ort der Erleuchtung ist der Freimaurer-Tempel, wo der Oberpriester Sarastro seinen Tempelrat auf die Aufnahme des Prinzen Tamino einstimmen will. Tamino ist zwar ein „Prinz“ – Mitglied des Adels – aber eben auch ein „Mensch“. Er zeigt alle Voraussetzungen, die aus ihm einen würdigen Vertreter des neuen Zeitgeistes machen können. „Die düstere Nacht“ als Metapher des alten Systems wird durch den „Glanz der Sonne“ – das Ideal des Lichts und der Aufklärung – weggewischt. Ein weihevoller und feierlicher Ausdruck bestimmt diesen Chor: Die Priester setzen ihre Hoffnung auf den neuen Anführer Tamino – den empfindsamen und mutigen Helden der Aufklärung.

Carl Maria von Weber – Jägerchor (1821, Königliches Schauspielhaus Berlin)

Mit dem Freischütz führt Weber erstmals eine Oper ins Reich des deutschen Brauchtums und der geheimnisvollen Sagen – was ihr auch den Ruf der ersten deutschen „National-Oper“ eingebrachte. Die Handlung spielt im 17. Jahrhundert im ländlichen Milieu und dreht sich um die Nachfolge einer Erbförsterei. Auch wenn die Liebe zwischen dem jungen Förster Max und Agathe – Tochter des Erbförsters – eine wichtige Klammer ist, so steht der Probeschuss zur Erlangung der Erbförsterei im Vordergrund. Max‘ Versuch sich mit einem satanischen „Doping“ in Form von „Freikugeln“ einen Vorteil zu verschaffen, scheitert aber letztlich. Durch den weisen Rat des Eremiten bekommt er dennoch am Ende eine 2. Chance.

Das Jäger-Umfeld der Handlung wird in dem weltberühmten Männer-Chor Was gleicht wohl auf Erden zum Ausdruck gebracht. Ein Klassiker und Höhepunkt jeder Freischütz-Aufführung.

Richard Wagner – Matrosenchor (1843, Königliches Hoftheater Dresden)

In seiner Oper Der fliegende Holländer verarbeitet Wagner die Sage von einem verfluchten Kapitän, der dazu verdammt ist, auf seinem Geisterschiff mit schwarzem Mast und blutrotem Segel bis zum Jüngsten Tag auf den sieben Weltmeeren umherzusegeln, ohne in einen Hafen einlaufen zu können. Nur die „reine Liebe“ einer Frau könnte ihn retten.

Senta, die Tochter des Seefahrers Daland, fühlt sich auserkoren, den verfluchten Holländer mit ihrer Liebe zu erlösen. Der Matrosenchor wird von der Mannschaft des „Daland-Schiffes“ gesungen: Vergeblich versuchen die Männer mit markigen Worten und kernigen Seemanns-Klängen die Mannschaft des Geisterschiffs vom Holländer zum gemeinsamen Feiern einzuladen. Ein Welthit der Opernchor-Literatur.

Giuseppe Verdi – Gefangenen-Chor (1841, Teatro alla Scala, Mailand)

Zu den Heroen der italienischen Operngeschichte gehört Giuseppe Verdi, der heute gleich zwei Mal zu hören sein wird. Die babylonische Gefangenschaft der Israeliten beim größenwahnsinnigen König Nebukadnezar – italienisch Nabucodonosor und abgekürzt Nabucco – in der Hauptstadt Babel ist der Handlungskern der gleichnamigen Oper. Die verzweifelten und zu harter Arbeit verdammten Hebräer besingen an den Ufern des Euphrat den Verlust ihres Heimatlandes und bitten ihren Gott Jahwe gleichzeitig um Hilfe. Verdis Musik spiegelt den Schmerz, die Trauer und gleichzeitig die Hoffnung auf Freiheit wider.

Der Chor der Gefangenen – in Italien auch Freiheits-Chor genannt – wurde zum musikalischen Banner des italienischen „Risorgimento“ (Untergrundbewegung gegen die Habsburger Herrschaft über Oberitalien) und ist bis heute die „heimliche Nationalhymne“ Italiens. Er gilt als Verdis berühmtester und meistgespielter Opernchor.

Giuseppe Verdi – Trinklied (1853, Teatro la Fenice in Venedig)

In Verdis La Traviata wird nach dem Vorbild von A. Dumas‘ Romanvorlage „Die Kameliendame“ die tragische Liebesgeschichte der attraktiven, aber todkranken Kurtisane Violetta Valery und ihres in Liebe entbrannten Verehrers Alfredo Germont erzählt. Beide begegnen sich gleich zu Anfang der Oper auf einem rauschenden Fest der Pariser Oberschicht. Zur Unterhaltung der Gäste singt Alfredo eine mitreißende und temperamentvolle Arie auf die Liebe, die zu den Glanz-Arien im Fach eines lyrischen Spinto-Tenors zählt. Als „Trinklied“ aus La Traviata ist sie in die Operngeschichte eingegangen.

Aus dieser berühmten Arien-Melodie hat Hermann Ophoven einen virtuosen Männerchor-Satz arrangiert, mit dem der Opernblock einen ersten musikalischen Höhepunkt setzen wird.

(Fortsetzung folgt)

Bildquellen:

https://www.oberberg-aktuell.de/index.php?id=479&tx_ttnews%5Btt_news%5D=182282

https://de.wikipedia.org/wiki/Der_fliegende_Holl%C3%A4nder

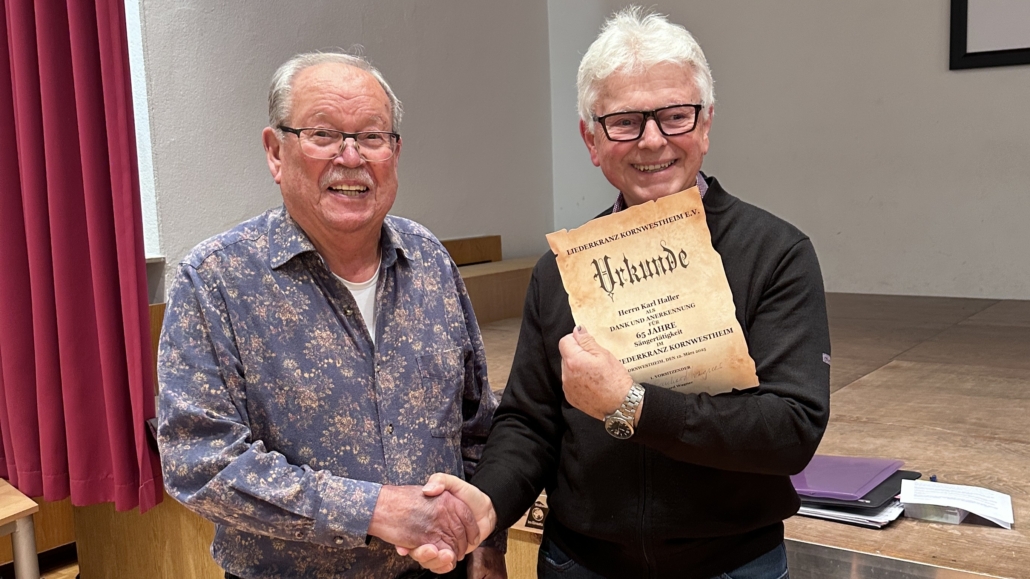

Liederkranz Kornwestheim

Liederkranz Kornwestheim

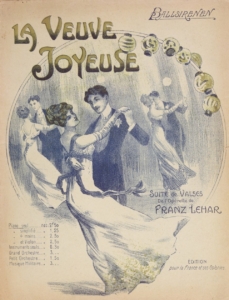

Die lustige Witwe ist die erfolgreichste und bekannteste Operette von Franz Lehár. Das Textbuch stammt von Victor Leon und Leo Stein nach dem Lustspiel „L’attache d’ambassade“ von Henri Meilhac. Die Handlung dreht sich um die Liebe zwischen dem Grafen Danilo Danilowitsch und dem einfachen Landmädchen Hanna, die fast an Standesunterschieden gescheitert wäre. Als Hanna den reichen Bankier Glawari heiratet, der aber schon in der Hochzeitsnacht verstirbt, wird aus dem armen Landmädchen ganz unverhofft die reiche Witwe Hanna Glawari – die als „lustige Witwe“ nun von allen Herren der feinen Gesellschaft begehrt wird. Bis Danilo und Hanna ein Paar werden, müssen noch zahlreiche Hindernisse, Missverständnisse und Verwicklungen überwunden werden…

Die lustige Witwe ist die erfolgreichste und bekannteste Operette von Franz Lehár. Das Textbuch stammt von Victor Leon und Leo Stein nach dem Lustspiel „L’attache d’ambassade“ von Henri Meilhac. Die Handlung dreht sich um die Liebe zwischen dem Grafen Danilo Danilowitsch und dem einfachen Landmädchen Hanna, die fast an Standesunterschieden gescheitert wäre. Als Hanna den reichen Bankier Glawari heiratet, der aber schon in der Hochzeitsnacht verstirbt, wird aus dem armen Landmädchen ganz unverhofft die reiche Witwe Hanna Glawari – die als „lustige Witwe“ nun von allen Herren der feinen Gesellschaft begehrt wird. Bis Danilo und Hanna ein Paar werden, müssen noch zahlreiche Hindernisse, Missverständnisse und Verwicklungen überwunden werden… Eine bittersüße Liebesgeschichte, exotische Schauplätze und eine Fülle an Schlagern machen Fred Raymonds Operette Maske in Blau bis in unsere Tage zu einem wahren Klassiker der Operetten-Literatur. Ihre Uraufführung fand am 27. September 1937 im Metropol-Theater in Berlin statt. Verwoben mit wirkungsvoller Musik, die leicht zu Ohren geht und als „Evergreens“ haften blieb, wird nach Texten von Heinz Hentschke und Günther Schwenn die Geschichte einer schönen Unbekannten erzählt, die vom Maler Armando Celini für sein Portrait „Maske in Blau“ als Modell zur Verfügung stand – und bei beiden für „Schmetterlinge im Bauch“ sorgt. Nach einem Jahr kehrt diese „Maske in Blau“ zum Maler zurück und entpuppt sich als reiche argentinische Plantagenbesitzerin namens Evelyne Valera. Wie zu erwarten, bietet auch diese Handlung eine Fülle von unerwarteten Schwierigkeiten und Intrigen bis es schließlich zum „Happy End“ kommt.

Eine bittersüße Liebesgeschichte, exotische Schauplätze und eine Fülle an Schlagern machen Fred Raymonds Operette Maske in Blau bis in unsere Tage zu einem wahren Klassiker der Operetten-Literatur. Ihre Uraufführung fand am 27. September 1937 im Metropol-Theater in Berlin statt. Verwoben mit wirkungsvoller Musik, die leicht zu Ohren geht und als „Evergreens“ haften blieb, wird nach Texten von Heinz Hentschke und Günther Schwenn die Geschichte einer schönen Unbekannten erzählt, die vom Maler Armando Celini für sein Portrait „Maske in Blau“ als Modell zur Verfügung stand – und bei beiden für „Schmetterlinge im Bauch“ sorgt. Nach einem Jahr kehrt diese „Maske in Blau“ zum Maler zurück und entpuppt sich als reiche argentinische Plantagenbesitzerin namens Evelyne Valera. Wie zu erwarten, bietet auch diese Handlung eine Fülle von unerwarteten Schwierigkeiten und Intrigen bis es schließlich zum „Happy End“ kommt.